金閣寺・龍安寺・仁和寺という三つの世界遺産を結ぶ「きぬかけの路」からほど近く。

1920年代に建てられた数寄屋造りの別邸〈伝心庵〉は、180㎡の苔庭とともに“京の心”を今に伝えています。

柔らかな冬陽が簾(すだれ)越しに差し込み、紅葉の残り葉がほのかに揺れる午後。

苔むした幹やくすんだ竹垣、束ねた柴木(しばがき)が織りなす素朴な質感が、縁側の黒光りする木肌と響き合い、**「手が創る静けさ」**をそっと語りかけてきます。

庭を歩けば、石臼ほどの手水鉢(ちょうずばち)が足元に現れ、苔の香りとともに深呼吸したくなる——そんな自己満足の時間を過ごさせてくれる一隅です。

苔の小径に物語を刻む飛石

午後の斜光を受けて、苔の中に円やかに沈む飛石(とびいし)。

石の表面に散る細かな影は、頭上のツツジの葉がつくる一瞬の書――まるで自然が筆でサインを記しているかのようです。

歩を進めるたびに足裏へ伝わるのは、石の凹凸と苔のやわらかさ。

「石の冷たさ」と「苔の温もり」が交差するたび、庭と会話するような静かな高揚感がこみ上げます。

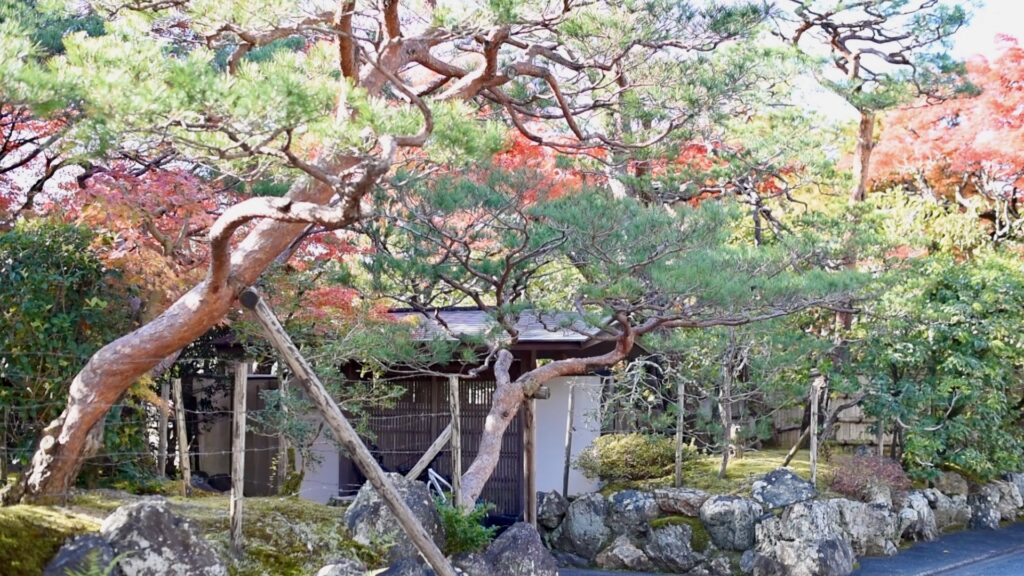

赤松が迎える秋の門

うねる赤松(あかまつ)の幹が石積みをまたぎ、折り重なる紅葉を背景に“緑の筆”で空を描いています。

添え木に支えられた絶妙な角度は、人の手と時の重みを感じさせつつもどこか伸びやか。

足元を固めるのは割肌の石積み。苔をまとった淡い灰色が、赤松の肌と呼応し、庭全体を穏やかなリズムで結んでくれます。

苔の小径に物語を刻む飛石

午後の斜光を受けて、苔の中に円やかに沈む飛石(とびいし)。

石の表面に散る細かな影は、頭上のツツジの葉がつくる一瞬の書――まるで自然が筆でサインを記しているかのようです。

歩を進めるたびに足裏へ伝わるのは、石の凹凸と苔のやわらかさ。

「石の冷たさ」と「苔の温もり」が交差するたび、庭と会話するような静かな高揚感がこみ上げます。

残光が映す石と苔の静景

西日が低く差し込み、苔庭一面に長い影を描いています。

円形の石臼を思わせる平石を中心に、大小の飛石がゆるやかな対角線をつくり、歩みと視線を奥へと誘導。

石肌の粗さと苔の柔らかさが対比しつつも、夕光によって同じ温度で溶け合い、庭全体に穏やかな呼吸を与えています。

背後には石灯籠と枯山水の立石が控え、竹垣が背景を落ち着かせることで、素材同士の個性が際立ちました。

続きは YouTube にて公開中です。ぜひご視聴ください。

コメント